四川地区汉代画像砖的排列、组合与意义

发布时间:2022-10-24

四川地区是汉代画像砖分布较为集中的区域,其制作和使用方法具有很强的地域性。这些画像砖墓一直受到学界的关注,成果较为丰富。早期对四川画像砖墓的研究以考古学者为主[1],基本解决了画像砖墓年代、类型、分期、分区、工艺制作、图像分类等问题。20世纪90年代以来,美术史学者开始关注相关问题,讨论画像砖墓图像的组合配置与整体意义[2],为研究画像砖墓提供全新的视角。这些研究建立起了对四川地区汉代画像砖墓认识的基本框架,为后续相关问题的讨论建立了良好的基础。相较于由专业工匠雕刻绘制的画像石与壁画,画像砖是一种模制的商品[3],单个画面相对简单独立,更有可能出于建墓者的个人意愿选择题材、组合和排列。研究其图像的排列与组合,对认识四川汉代墓葬文化具有重要意义。在以往研究中,已有学者注意到画像砖排列有一定规律性,可能表达了特殊含义[4],但尚未形成系统认识。以往相关材料发表时,多将画像砖按题材分别介绍,多用形制图表现图像排列,排列信息不清,更多关注题材内容而忽视其位置与图像组合。目前能够复原图像位置的画像砖墓,主要集中在成都平原及其周边地区,本文选择其中保存较好的近十座画像砖墓,复原其图像的位置与排列,借此对画像砖的题材与意义进行重新认识,以供学界参考。四川汉代画像砖保存十分丰富,由于历史原因,许多画像砖缺乏明确的出土信息。本文利用已经公布的相关报告与图录等资料,以墓葬为单位拼合复原画像砖墓图像排列情况。从目前发现来看,同墓中相同题材较多使用同模砖,不同墓葬也有使用同模画像砖的情况,所以我们在复原时使用的部分图像来自同模砖,至少可以作为复原示意使用。这些墓葬多不朝向正方向,许多早期发表的材料未记录墓葬方向信息。为方便叙述,下文以自墓内向墓外的视角将墓葬分前、后、左、右四个方向。后文还将部分画像砖重新定名,但为方便描述仍在本节沿用报告及图录所用名称。成都北郊青杠包三号墓,无甬道,长方形单室墓,时代为东汉中期。墓室前部发现有10块画像砖,其中在原位置4块。发掘者根据墙上痕迹进行复原,认为左壁自墓外向墓内依次是斧车步从、斧车步从、轺车骑吏步从、轺车骑吏步从、四骑吏、轓车过桥、六骑吹等7块画像砖(图一)。墓葬右壁有亭前迎谒、“传经”、宴饮3块画像砖[5](图二),推测最外侧为亭前迎谒。

成都北郊扬子山一号墓,长方形双室墓,时代为东汉晚期。出土9块画像砖,排列完整。甬道左壁自墓外向墓内依次为亭前迎谒、帷车、四骑吏、弋射收获,甬道至前室券门转角左壁有一山林盐场画像砖(图三) 。甬道右壁自外而内依次为亭前迎谒、六骑吹、轓车骖驾、四骑吏,甬道至前室券门转角右壁也应有一画像砖,题材不明(图四) 。前室左、右两壁有画像石,左壁图像分车马出行、宴饮舞乐两个部分,车马出行朝向墓内面向宴饮图,右壁图像题材为车马出行,方向朝向墓外[6](图五)。

成都北郊昭觉寺画像砖墓,长方形双室墓,时代为东汉晚期(图六)。墓中出土画像砖23块,其中甬道2块,前室18块,后室3块,排列完整。甬道左壁有一轺车骑吏步从画像砖,甬道右壁为一亭前迎谒画像砖[7]。甬道至前室左壁转角为一棨车画像砖,前室左壁有8块画像砖,自外而内依次为轺车骑吏步从、斧车步从、轺车骑吏步从、轺车骑吏步从、六骑吹、四骑吏、轓车过桥、轺车骑吏步从(图七)。甬道至前室右壁转角为一凤阙画像砖,前室右壁有8块画像砖,自外而内依次为凤阙、轺车骑吏步从、“养老”、宴饮起舞、宴舞百戏、宴饮、弋射收获、山林盐场(图八)。后室后壁有3块画像砖,位于后壁较高处,居中为西王母仙境,北侧为日神,人首鸟身,怀抱金乌,头部向左;南侧为月神,人首鸟身,怀抱蟾蜍,头部向右(图九)。

成都西郊曾家包二号墓,多室墓,时代为东汉晚期。墓中出土画像砖20块,甬道2块,前室18块,排列完整。甬道左壁为一手捧日月的伏羲女娲画像砖,甬道右壁为亭前迎谒画像砖。前室左壁有9块画像砖,自外而内依次是帷车步从、辎车步从、六骑吹、宴舞百戏、宴饮起舞、宴饮、六博、庭院、山林盐场(图一〇)。前室右壁有9块画像砖,自外而内依次是凤阙、市井、帷车步从、宴饮、弋射收获、辎车步从、庭院、“养老”、山林盐场[8](图一一)。

成都新都胡家墩画像砖墓,时代为东汉中期的永元元年(公元89年)。墓葬破坏严重,出土画像砖10块,根据一般墓葬结构和画像砖位置,判断该部分为甬道及墓前室。北壁画像砖分上、下两层,上层5块,自墓外向墓内为“三人叙谈”、辎车步从、斧车步从、西王母仙境、轺车步从;下层5块,自外而内为“养老”、辎车步从、斧车步从、双阙迎谒、轺车步从[9](图一二)。

四川广汉罗家包三号墓,长方形单室墓,时代为东汉中期。原应有画像砖48块,因墓葬被破坏,实际发现45块,在原位置的有28块,集中在甬道和墓室右壁。其中甬道有画像砖7块,右壁4块,自外而内依次是市井、轺车骑吏、辎车、市井,车马向左朝向墓外;左壁3块,自外而内依次是市井酒肆、辎车、辎车,车马向左朝向墓内。甬道至右壁转角处自外而内依次为市井、市井酒肆,甬道至左壁转角处为辎车,车马向左朝向墓内。墓室右壁有画像砖15块,自外而内依次是“养老”、宴饮起舞、2块辎车、8块轺车骑吏、3块辎车,车马向左朝向墓外;左壁画像砖排列情况不明。墓室后壁近右壁处有画像砖3块,都为辎车[10]。成都北郊扬子山十号墓,多室墓,时代为东汉晚期。出土画像砖16块[11],其中在原位置的有10块。甬道左、右壁各有一亭前迎谒画像砖。甬道至前室南北转角各有一画像砖,题材不明。前室左、右壁原来应各有6块画像砖,左壁自外而内为空缺三块、四骑吏、轓车过桥、轺车骑从;右壁自外而内分别为山林盐场、弋射收获、空缺一块、宴饮起舞、宴饮、凤阙。在墓中发现位置不明的画像砖6块,包括凤阙两块,轺车骑吏步从、“养老”、斧车步从、六骑吹各1块。扬子山十号墓与成都北郊的其他墓葬位置相近,所用画像砖相似,根据其他墓葬画像砖的排列规律,推测其左壁画像砖排列自外而内为亭前迎谒、凤阙、斧车步从、轺车步从、六骑吹、四骑吏、轓车过桥、轺车骑吏步从;右壁画像砖排列自外而内为亭前迎谒、凤阙、山林盐场、弋射收获、“养老”、宴饮起舞、宴饮、凤阙。成都新都新繁清白乡画像砖墓,多室墓,时代为东汉晚期。墓中出土画像砖54块。东前室15块,其中东、西壁各6块,北壁西侧1块,北部近墓道券顶有2块日神、月神画像砖。西前室东壁有画像砖6块,北壁高处有画像砖3块,中间1块为西王母仙境,两侧为日神、月神。中室东、西壁前端各有2块画像砖,中后室东、西壁各有4块画像砖。西侧室、东侧室北壁有画像砖3块,中间1块为西王母仙境,两侧为日神、月神。西后室、东后室东、西壁各有3块画像砖。除了西王母仙境及羽人画像砖外,其他画像砖都为亭前迎谒、轺车骑从、轓车骖驾三种,排列无明显规律[12]。

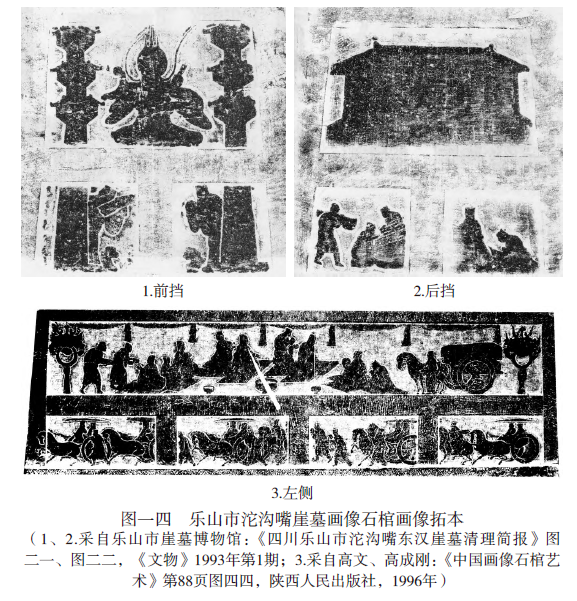

成都大邑董场乡画像砖墓,长方形双室墓,时代为三国魏,距汉不远,可做研究汉代画像砖的参考。出土画像砖28块,发掘者公布18块,其中墓室右壁17块,自外而内依次是仙人骑鹿、六博舞乐、西王母仙境、伏羲女娲与神树、轺车骑吏步从与青龙、六博舞乐、伏羲女娲与神树、轺车骑吏步从与青龙、伏羲女娲与神树、伏羲女娲与神树、迎谒与天仓、天阙、六博舞乐、伏羲女娲与神树、轺车骑吏步从与青龙、迎谒与天仓(砖上有“食天仓”题记)、天阙(图一三)。左壁仅公布1块,最外侧为方相氏画像砖[13]。四川汉代画像砖主要排列在靠近墓门的甬道或墓室前部,在墓室后壁的画像砖则位于较高处。陕西旬邑县百子村东汉壁画墓甬道前端朱书“诸观皆解履乃得入”“诸欲观者皆当解履乃入观此”[14],郑岩据此认为墓中的壁画在建成后对公众开放,可供展示与观看[15]。画像砖墓内常有多个棺,经历过多次的开启与关闭,画像砖位置的设计,可能也是为了方便展示,供合葬或祭祀时进入墓葬的生者观看。画像砖的排列可以分两种。第一种为单层排列,墓中画像砖大多处于同一水平线。第二种目前仅发现新都胡家墩画像砖墓一例,画像砖分上、下两层,该墓左起第一、第三、第四列画像砖内容相同,第二列砖上层为西王母仙境,下层为双阙迎谒(见图一二)。王煜注意到,在四川汉代图像中门阙与西王母是常见的组合[16],胡家墩画像砖墓的西王母与门阙图像应是这种情况。就目前发现而言,双层画像砖上、下层应为一体,表达意义与单层画像砖相同。很多画像砖图像都有方向,其中车马出行画像砖的方向为行进方向,宴饮、“传经”等画像砖的方向为其主要人物的面向。观察墓葬中的画像砖可以发现,同一墓葬出土画像砖的朝向基本都是相同的,具有同向的特征。有学者观察到扬子山一号墓甬道和前室相对两壁车马图像行进方向相反,提出墓葬图像中“双向旅行”的概念[17]。经观察可知,扬子山一号墓前室画像石的图像应只是表现了一组车马向宴饮场景行进的场面,前室左壁车马出行图像与右壁车马出行图像在墓室前侧相接,而非有意表现出车马的双向。乐山市沱沟嘴崖墓画像石棺中也有类似的车马与宴饮图像[18](图一四,3),车马行进与车马到达宴饮图像列于上、下两层,方向就是相同的。同一墓葬中的画像砖具有同向的特征,同向画像砖镶嵌到相对壁面就必然表现为方向相反,扬子山一号墓甬道两侧的车马画像砖方向不同,应是这种情况。画像砖在排列中形成了较为固定的组合,同一组合常连续排列,主要包括车马、门阙、神话、宴饮、财富等,这些组合是构成画像砖图像序列的基本单位,认识图像组合可以帮助我们理解画像砖的整体排列规律。由于组合内部图像题材类似,因而可以重新认识一些图像的题材与意义。1.车马图像组合 主要包括轺车、骑吏、骖驾轺车、骑吹、斧车、辎车等题材。这一组合较为常见,上文整理的画像砖墓中基本都出现了车马图像。在不同墓葬中,车马队伍的数量与组成并不完全相同。从画像砖墓的发现来看,车马数量与墓葬等级一般没有严格的对应关系,如广汉罗家包三号墓在墓室使用的车马画像砖超过20块,显然只是为了装饰墓室。不同墓葬车马图像的排列方式也有区别,如青杠包三号墓骑吹在轓车之后,昭觉寺画像砖墓中骑吹则位于轓车之前。总体而言,车马类画像砖的排列仍有一定规律,往往以斧车或轺车为首,继而为骑吏、骑吹等,在队伍后部有辎车、轓车过桥或骖驾轺车,最后以轺车结尾。排列混杂的罗家包三号墓,也将辎车置于车马队伍的最后。这种排列方式在汉代车马图像较为常见,也与文献记载相合,以轺车或斧车为先导,以辎车、轓车或骖驾轺车为主车,中间伴随以骑吹、骑吏、步从与骑从[19],表现了车马随仪仗和扈从出行的场景。2.门阙图像组合 主要包括门阙与迎谒图像,多出现在临近墓门的位置。在青杠包三号墓、扬子山一号墓、昭觉寺画像砖墓、曾家包二号墓出土的亭前迎谒画像砖,迎谒与门阙于同一画像砖出现。成都大邑董场乡画像砖墓图像排列较为杂乱,但迎谒与天仓画像砖都与天阙组合出现(见图一三),表明门阙与迎谒图像是固定组合。门阙是汉代图像常见题材,学界对其意义讨论很多,历来有两种不同的观点。一种认为门阙象征“天门”,车马临阙代表升仙队伍穿过天门[20];一种认为门阙只是对现实宅院的模仿,象征着墓主生前住宅的大门[21]。有学者提出,对门阙的认识经历了从模仿现实到神秘化为天门的过程[22]。有学者也曾指出,理解墓葬门阙图像应结合实际情况,在不同地域墓葬门阙图像意义可能不同[23]。对画像砖墓图像排列的复原至少可以增进对门阙图像意义的认识。从画像砖墓的情况来看,门阙图像不一定成对,也非仅出现在墓门附近。如成都北郊青杠包三号墓仅发现1块亭前迎谒画像砖,成都北郊昭觉寺画像砖墓出土1块亭前迎谒与2块凤阙画像砖,亭前迎谒画像砖位于甬道右侧,与之对应的是1块轺车骑吏步从画像砖(见图七、图八)。成都西郊曾家包二号墓仅出1块亭前迎谒画像砖,与其对应的是1块伏羲女娲画像砖(见图一〇、图一一)。扬子山十号墓还有凤阙画像砖出现在前室的最里侧。门阙画像砖的主要用途是作为墓葬图像的一部分来营建场景,并非简单模仿生人的居住环境。曾家包二号墓甬道处与亭前迎谒相对的为1块伏羲女娲画像砖,伏羲、女娲分列两侧,手托日、月,持规、矩。《淮南子·览冥训》说女娲“道鬼神,登九天,朝帝于灵门”[24]。《史记·天官书》说伏羲“苍帝行德,天门为之开”[25]。王煜认为,汉代的观念中伏羲女娲是墓主升天旅程中的引导[26],可以认为曾家包二号墓的门阙图像表达了天门的场景。同模的亭前迎谒画像砖也见于其他墓葬,可能表达了相同的含义。大邑董场乡画像砖墓的门阙图像都与天仓及仙人组合出现,新都胡家墩画像砖墓的门阙与西王母仙境同出,应都表达了天门的含义。从题记和图像组合来看,四川画像砖墓中的门阙图像,意义较清楚的都是天门,其他墓葬中的类似图像可能也表达了相同的含义。3.神话图像组合 在成都北郊昭觉寺画像砖墓、新都清白乡画像砖墓都有发现,组合较为固定,为西王母仙境与日神、月神,且位置都高于墓中其他画像砖(见图六、图九)。此外,在新都胡家墩画像砖墓发现单独的西王母仙境画像砖;在新津宝墩古城遗址东汉墓群还发现了西王母仙境与手捧日、月的伏羲、女娲画像砖组合[27]。神话图像组合中都出现了西王母画像砖,是当时流行的西王母仙境与升天信仰的体现。4.宴饮图像组合 主要包括六博、宴饮、宴饮起舞、宴舞百戏等。不同墓葬选取宴饮类图像的数量并不相同,如昭觉寺画像砖墓使用3块,扬子山十号墓则使用2块。在没有使用宴饮类画像砖的扬子山一号墓前室的画像石上也刻有宴饮、舞蹈、百戏等场面(见图五),这些图像也是连续出现的。在成都北郊青杠包三号墓出土的1块画像砖,过去多称为“传经”(见图二,2),与宴饮图像相接。在汉代图像中,拜谒、宴饮、庖厨等场景常组合出现,如山东诸城前凉台画像石墓[28]、江苏铜山洪楼画像石墓[29]等,“传经”图与宴饮组合出现,表现拜谒等官场场景的可能性更大。5.财富类图像组合 包括山林盐场、弋射收获、庭院、市井等,在不同墓葬中的使用也有区别,但大多连续出现,应当也是一种组合。其中有一类画像砖,画面背景为粮仓,粮仓前多为老人拜谒及取物,这种画像砖在过去多命名为“养老”。观察可发现其都与财富类画像砖组合出现,成都西郊曾家包二号墓中在庭院、山林盐场之间(见图一一)。成都西郊曾家包一号墓也发现有类似图像组合,墓室后壁的画像石图像上有山林弋射、耕种畜牧、纺织等场景,也有在粮仓前老人拜谒的场景[30],类似组合在新都胡家墩画像砖墓也有出现,都与财富类画像形成了组合。在中国古代传统中,老人是参与基层治理的重要力量,常参与管理义仓与学校,这种传统的产生可以追溯到汉代,图像中可能并非“养老”,而是体现了老人看守粮仓的场景。结合图像组合,砖上的老人并非图像主题,主要还是表达体现财富的粮仓。新都胡家墩画像砖墓自左第五列上、下层的图像过去习称为“三人叙谈”与“养老”,画面与乐山市沱沟嘴崖墓画像石棺后挡(图一四,2)类似,“三人叙谈”画像砖的意义应与粮仓之事有关。粮仓图像还出现在大邑董场乡画像砖墓(见图一三,11),画面右侧建筑旁还有“食天仓”题记,显然并非现实中粮仓的反映。很多学者认为财富类图像表达了墓主对仙境生活的想象[31],这种看法无疑是正确的。画像砖之间形成一定组合,在组合间又形成一定的排列关系。同一墓葬出土画像砖的朝向相同,基本都处于同一水平面,从而形成一个单向序列。许多画像砖墓图像序列中都可以发现车马、门阙、宴饮三种组合依次出现,如青杠包三号墓、昭觉寺画像砖墓、扬子山十号墓等都是这种情况。扬子山一号墓甬道画像砖中不见宴饮组合,但前室又特别制作了车马至宴饮场景的画像石,此类图像在本地区经常出现,如乐山市沱沟嘴崖墓画像石棺(见图一四),郫县新胜东汉砖室墓一号石棺[32]、六号石棺的车马宴饮图像等[33]。值得注意的是,画像石棺图像中到达宴饮场景的都为辎车,扬子山一号墓则是轓车骖驾,上文已经提到辎车和轓车骖驾在汉代车马队列中处于核心地位,表现了主车到达宴饮活动的场景。总的来说,画像砖墓图像主题是墓主乘坐车马经过天门到达仙境,在仙境世界中享受宴饮、乐舞、取之不尽的粮仓和财富等。这些图像集中出现在汉代的蜀郡,体现了当时这一地区的墓葬图像使用传统和升仙信仰的流行。第一,四川汉代画像砖形成了较为固定的使用方式。四川汉代画像砖主要排列在墓葬靠近墓门的甬道或墓室前部,墓室后壁的画像砖则位于较高处。画像砖墓经历过多次的开启与关闭,画像砖位置的设计,可能就是为了进入墓葬的生者观看。双层画像砖上、下层形成固定的组合,表达含义与单层画像砖相同。同一墓葬画像砖的方向都是相同的,除了神仙类画像砖之外基本都处于同一个水平面,从而按照画像砖的方向形成一个单向序列。第二,四川汉代画像砖图像的组合和排列关系具有一定规律。在图像序列中,形成了车马、门阙、神话、宴饮、财富等图像组合,同组合画像砖常连续出现。不同墓葬选用的画像砖题材不同,但多是按照车马、门阙、宴饮的次序排列的,财富类画像砖的位置则不太固定。第三,四川汉代画像砖墓图像反映了当时这一地区特殊的墓葬图像使用传统。画像砖墓图像与本地区发现的很多画像石棺图像在图像主题与排列方式上基本相同,是同一传统在不同图像载体上的体现,表明这一地区已经形成了较为成熟的墓葬图像使用传统。第四,四川汉代画像砖墓图像反映了当时在这一地区西王母升仙信仰的流行。很多画像砖墓都发现了西王母仙境、伏羲女娲等神仙元素,位置一般较高。在一些墓中图像形成了完整的逻辑:车马出行与宴饮类图像常常分列于相对的两壁,墓门位于两者之间。这种设计可能也象征着死者自墓门进入了图像表达的升仙场境中,与车马行进队列一起向西王母仙境前进,并在升仙后可以尽情享乐。最后需要说明的是,受限于资料,本文讨论的对象主要集中于四川汉画像砖墓最具代表性特征的成都及其周边地区,四川广汉、彭山、重庆(原属四川)等地虽然也有较多汉画像砖出土,但因缺乏完整墓葬的画像砖材料而暂时无法深入探讨。期待有进一步的发现帮助我们加深对相关问题的认识。(作者:霍巍 齐广 四川大学考古文博学院;原文刊于《考古》2022年第4期)

[1]a.冯汉骥:《四川的画像砖墓及画像砖》,《文物》1961年第11期。b. 刘志远等:《四川汉代画像砖与汉代社会》,文物出版社,1983年。c. 蒋英炬、杨爱国:《汉代画像石与画像砖》第174~192页,文物出版社,2001年。d. 杨爱国:《汉代画像砖墓》,见《中国考古学·秦汉卷》,中国社会科学出版社,2010年。e. 袁曙光:《四川汉画像砖的分区与分期》,《四川文物》2002年第4期;《四川汉画像砖概论》,见《中国画像砖全集·四川汉画像砖》,四川美术出版社,2005年。f.信立祥:《中国古代画像砖概论》,见《中国画像砖全集·四川汉画像砖》,四川美术出版社,2005年。g. 罗二虎:《四川汉代砖石室墓的初步研究》,《考古学报》2001年第4期;《中国西南汉代画像内容组合》,《社会科学研究》2002年第1期;《川渝地区汉代画像砖墓研究》,《考古学报》2017年第3期。h. 范小平:《四川画像砖艺术》,巴蜀书社,2008年。[2]巫鸿:《从哪里来?到哪里去?—汉代丧葬艺术中的“柩车”与“魂车”》,见《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,生活·读书·新知三联书店,2005年。[5]徐鹏章:《成都站东乡汉墓清理记》,《考古通讯》1956年第1期。[6]a.于豪亮:《记成都扬子山一号墓》,《文物参考资料》1955年第9期。b.中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集7·四川汉画像石》第53、54页,山东美术出版社、河南美术出版社,2000年。以下凡引此书,版本均同。据原报告照片可知,车马行进朝向宴饮图像,《中国画像石全集7·四川汉画像石》收录此石误作车马行进背向宴饮场景,此处进行重新拼对。[7]刘志远:《成都昭觉寺汉画像砖墓》,《考古》1984年第1期。原报告描述右起第一块为导车,又记右起第一块为亭前迎谒。据报告中照片可知左起第一块为亭前迎谒,且该墓葬只发现1块亭前迎谒画像砖,结合报告的行文顺序,判断右起第一块应为导车。[8]成都市文物管理处:《四川成都曾家包东汉画像砖石墓》,《文物》1981年第10期。[9]张德全:《新都县发现汉代纪年砖画像砖墓》,《四川文物》1988年第4期。[10] 四川省文物考古研究院、广汉市文物保护管理所:《四川广汉市罗家包东汉墓发掘简报》,《四川文物》2016年第1期。[11] a.重庆市博物馆:《重庆市博物馆藏四川汉代画像集选》第88页,文物出版社,1957年。c. 罗二虎:《川渝地区汉代画像砖墓研究》,《考古学报》2017年第3期。《重庆市博物馆藏四川汉代画像集选》(文物出版社,1957年)记录扬子山M10画像砖为18块,冯汉骥先生文中扬子山M10平面图上有画像砖16块,罗二虎先生文中也统计为16块。本文采信16块的说法。[12] 四川省文物管理委员会:《四川新繁清白乡东汉画像砖墓清理简报》,《文物参考资料》1956年第6期。[13] 大邑县文物局:《大邑县董场乡三国画像砖墓》,见《四川考古报告集》,文物出版社,1998年。报告称墓葬西壁完整而东壁残破,与墓葬平面图不符。报告中西壁画像砖立面图左方为墓门方向,也与墓葬平面图不符。原报告多次提到此处墓葬为坐南朝北,报告中的墓葬照片表明画像砖立面图无误,据此采信东壁完整的说法。[14] 陕西省考古研究所:《陕西旬邑发现东汉壁画墓》,《考古与文物》2002年第3期。[15] 郑岩:《一千八百年前的画展—陕西旬邑县百子村东汉墓细读》,《中国书画》2004年第4期。[16] 王煜:《汉墓天门图像及相关问题》,《考古》2019年第6期。[18] 高文、高成刚:《中国画像石棺艺术》第88页,山西人民出版社,1996年。[19] 信立祥:《汉代画像中的车马出行图考》,《东南文化》1999年第1期。[20] a.赵殿增、袁曙光:《“天门”考—兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》,《四川文物》1990年第6期。b.唐长寿:《汉代墓葬门阙考辨》,《中原文物》1993年第1期。c.赵殿增、袁曙光:《“天门”续考》,见《中国汉画研究》第一卷,广西师范大学出版社,2004年。d.佐竹靖彦:《汉代坟墓祭祀画像中的亭门、亭阙和车马出行》,见《中国汉画研究》第一卷,广西师范大学出版社,2004年。[21] 孙机:《仙凡幽明之间—汉画像石与“大象其生”》,《中国国家博物馆馆刊》2013年第9期。[22] 宋艳萍:《从“阙”到“天门”—汉阙的神秘化历程》,《四川文物》2016年第5期。[23] 霍巍:《阙分幽明:再论汉代画像中的门阙与“天门”》,见《古代墓葬美术研究》第四辑,湖南美术出版社,2017年。[24] 何宁:《淮南子集释》第485页,中华书局,1998年。[25] 《史记·天官书》第1609页,中华书局,2014年。[26] 王煜:《汉代伏羲、女娲图像研究》,《考古》2018年第3期。[28] 诸城县博物馆:《山东诸城汉墓画像石》,《文物》1981年第10期。[29] 王德庆:《江苏铜山东汉墓清理简报》,《考古通讯》1957年第4期。[30] 《中国画像石全集7·四川汉画像石》第38~40页图四三、四六。[31] a.陈路:《汉画榜题“上人马食太仓”考》,《南都学刊》2005年第3期。b. 罗二虎:《汉代画像石棺》第205~207页,巴蜀书社,2002年。c. 王煜:《也论汉墓中的“天仓”—兼谈汉代人有无升天观念》,《四川文物》2019年第4期。[32] 《中国画像石全集7·四川汉画像石》第96页图一二二。[33] 四川省博物馆、郫县文化馆:《四川郫县东汉砖墓的石棺画象》,《考古》1979年第6期。